«Когда смотрят глазами майора, читать лекции не хочется» Профессор Мария Рахманинова — об увольнении из вуза после доноса студентов

Мария Рахманинова — одна из самых молодых докторов наук в России, защитившая диссертацию по политической философии в 33 года. В марте она уволилась с должности профессора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) после того, как во время лекции, на которой она обсуждала со студентами ситуацию в Украине, кто-то написал на нее донос.

«Гласная» публикует монолог Марии о ее политическом увольнении, цензуре в российском образовании, будущем науки и о том, почему ни один ученый не должен «прятаться в науке» от происходящего в стране.

***

Третье марта. На лекции по этике в амфитеатре вуза со столетней историей переполох. Второкурсники факультета искусств озираются друг на друга.

— Крыса! Где крыса? — кричит, вскочив с места, студентка.

Профессору кафедры философии Марии Дмитриевне Рахманиновой прямо во время занятия позвонили из деканата и потребовали «прекратить разговоры о политике»:

— На вас только что пожаловались студенты.

— Я сама разберусь, как мне вести пару. Я достаточно квалифицирована для этого, — ответила Рахманинова.

Успокоила студентов, вернулась к лекции. Из аудитории вышла потрясенная: доносы посреди пары на нее еще не писали.

«Это была лебединая песня»

Утром 24 февраля, когда началась [запрещенное в РФ слово] (буду называть это «катастрофа»), я, не открывая мессенджеры, сразу поехала на работу. Мне позвонил друг и рассказал, что началось в Украине.

Километр до университета я прошла в совершенном оцепенении.

В тот день я должна была читать лекцию по эстетике. Я вошла в аудиторию и поняла, что просто задыхаюсь, не могу вести пару — впервые за 15 лет.

Было понятно, что никто из студентов еще ничего не знал. Большинство из них, увы, не читает независимые СМИ. У меня на парах обычно и анекдоты, и шутки, но только по делу: если это шутка — то шутка Сартра, если анекдот — то анекдот, который рассказал Фуко. Но тут я поняла, что если и смогу прочитать лекцию, то только после короткого введения [на тему политической ситуации], что случилось нечто страшное, в связи с чем шутки шутить сегодня я не буду. Быть честной со студентами — одно из моих правил.

Я обратилась к аудитории: «Дорогие коллеги, к сожалению, сегодня очень страшный день, мы все проснулись в катастрофическом состоянии мира». Рассказала в общих чертах, о чем мне было известно к тому моменту, и в конце добавила то, ради чего затевалась речь: «…в связи с этим я не чувствую себя в состоянии быть такой, как обычно. Прошу вас отнестись к этому с пониманием».

Потом я начала лекцию про эстетический поиск в искусстве. Там был слайд про «Гернику» Пикассо [Картина Пабло Пикассо в стиле кубизма в черно-белых тонах про бомбардировку испанского города Герника немецким легионом во время гражданской войны в Испании в 1937 году. — Прим. «Гласной»]. Первые четыре ряда аудитории плакали.

Это была моя лебединая песня, но тогда я этого еще не понимала. В перерыве ко мне подошло много студентов: кто-то обнимал меня, кто-то высказывал тревогу. Как выяснилось, в аудитории была девочка, у которой родственники в Ивано-Франковске, там шли военные действия, и ее близких эвакуировали. Для нашей профессии, особенно для предметов гуманитарного профиля, крайне важна чувствительность к историческому контексту и эпохе. В противном случае мы станем профнепригодны.

Студенты попросили меня оставить в конце пары время, чтобы ответить на их вопросы об истории российско-украинских отношений. Возможно, у многих они вообще возникли искренне впервые в жизни. Я достаточно сжато рассказала о событиях в 2014-м и что было потом, есть ли у России объективные основания опасаться агрессии НАТО и хочет ли западный мир ее захватить.

В какой-то момент студенты на задних рядах начали испуганно ерзать, а за их спинами, на лестнице, появился грузный мужчина, похожий на охранника. Но это был не охранник — всех охранников я знаю. Он стоял, скрестив руки на своем большом животе и смотрел на меня, неодобрительно качая головой. Итоги лекции я подводила под наблюдением этого мужчины. Больше я его не видела. Не знаю до сих пор, кто это был, но с него все началось.

Следующая лекция у тех же студентов была через неделю. Неделя прошла без сна — в отчаянии, горе, вине, страхе и слезах. Я начала заикаться, у меня кружилась голова, я чудовищно себя чувствовала, поэтому попросила у студентов прощения за то, что буду читать немного хуже, чем обычно.

Один эпизод в лекции был связан с темой общества и политики — речь шла о XIX веке. Там тоже было слово [запрещенное в РФ слово] — я его произнесла применительно к контексту прошлого. Я не высказывала суждений, где были бы чьи-то имена или какие-то радикальные вещи. Но решила:

если от меня потребуют молчать совсем-пресовсем, и я должна буду изъясняться жестами и звуками животных, я так не смогу.

Хотя по рассказам студентов, некоторые преподаватели у нас тратили целые пары, чтобы обсудить, как хорошо бы захватить другие государства.

На пятиминутном перерыве мне позвонили из деканата [факультета искусств] и сообщили о доносе студента. Мне пригрозили, что примут меры, если я сейчас же не прекращу «разговоры о политике», потому что «университет вне политики».

После этого я обратилась к аудитории: «Коллеги, мы только что разбирали с вами концепцию «среды усилия» Мамардашвили, согласно которой ничто в культуре не существует само по себе, а только благодаря усилиям людей. Это касается и традиций. Есть у нас одна давняя традиция, которая сегодня многим нравится, — традиция ГУЛАГа. И она, действительно, может воспроизводиться только через среду усилия, то есть — через донос. Только что кто-то в этой аудитории позвонил в деканат и продемонстрировал, что такое среда усилия по Мамардашвили. Я вас благодарю. Если позволите, я продолжу».

Студентов удалось успокоить, мы продолжили лекцию. Но я понимала: как раньше уже не будет.

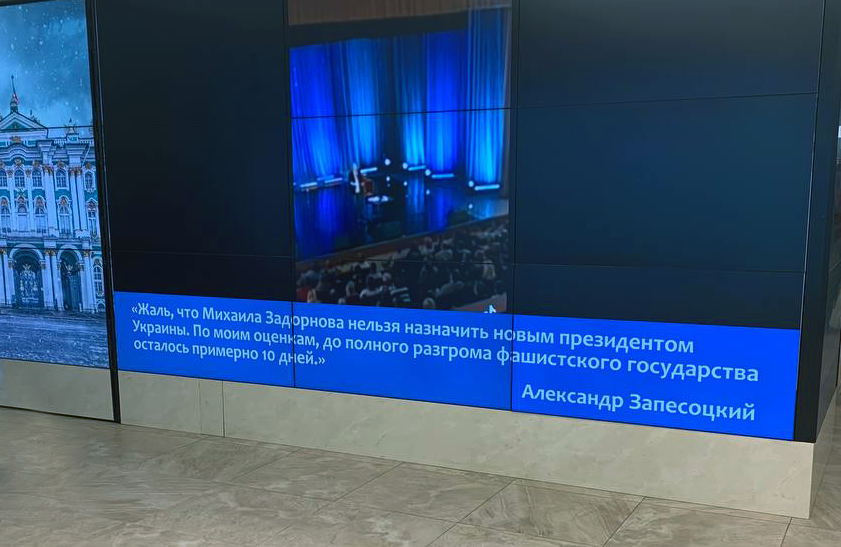

Когда я вышла из аудитории, в коридоре на огромном экране показывали видео с цитатой ректора: «По моим оценкам, до полного разгрома фашистского государства осталось примерно десять дней».

Я поняла, что в такой обстановке больше не могу и не хочу работать. Я написала своему коллеге, профессору нашей кафедры: «Как вы считаете, правильно ли я поступила?». Он ответил, что совершенно правильно. И я сказала, что решила уволиться.

Вечером того же дня в кафедральном чате [чате сотрудников кафедры философии и культурологии. — Прим. «Гласной»] появилось сообщение от лаборантки: «Уважаемые коллеги!! <…> Никаких обсуждений политической ситуации в стране не допускается!! Уже поступили сигналы от студентов!!! Дальше последует реакция администрации». [Скриншот переписки есть в редакции, орфография и пунктуация автора сообщения сохранены]. Профессор, с которым я общалась утром, в ответ спросил, точно ли университет вне политики, все ли коллеги изучили тексты и видео в холле первого этажа, и попросил, чтобы его, как и меня, тоже взяли «на карандаш». После этого в чате всех заблокировали: право голоса оставили только у завкафедрой и лаборантки. Мой коллега Вячеслав Корнев подал заявление об увольнении через три дня после меня.

«Когда вам будут затыкать рты, уважайте себя»

Меня заставили отрабатывать две недели. Студенты писали письма поддержки каждый день.

После того доноса я больше не могла работать как обычно: мой предмет читается или по любви, или никак. А какая уж тут любовь, когда у тебя в постели, простите, крыса. Я читала холодным голосом, равнодушно. Когда я понимаю, что кто-то смотрит на меня глазами майора, иначе читать не хочется.

Студенты рассказали, что старост групп якобы просили доложить, как я злоупотребяла своим положением. Они спросили меня, как писать, чтобы не навредить. Я ответила: пишите, что сочтете нужным: соответствовали ли пары программе, готовился ли препод, качественно ли давался материал, были ли медиафайлы. Они понимали, что, когда я отвечала на их вопросы, у меня было два других варианта: не отвечать — но тогда я не выполняю свой долг преподавателя, или отвечать и врать.

Когда на последней лекции я сказала: «Ну, что ж, всем спасибо, все свободны», — повисла пауза. Никто не уходил. А потом все начали вставать со своих мест, говорить слова поддержки и хлопать. Это длилось минут пять, потом студенты спускались с амфитеатра, жали мне и друг другу руки, плакали и обнимались.

На неделе у нас оставалась еще серия семинаров, и после каждого студенты оставались на полчаса: как будто моя открытость передалась им и мы переживали катастрофу вместе. Я видела подавленные лица, вину, тревогу, ужас. Студенты спросили, что я им могу посоветовать. Я сказала: «Когда вам будут затыкать рты, уважайте себя. Даже если придется уйти. Пока мы не научимся отстаивать свободу, она не придет». Мне хотелось, чтобы они увидели: уходить в никуда тоже можно.

Из сообщений студентов:

«От всех лингвист_ок хочу сказать, что мы вас очень ценим как профессоршу и как человека! Вы очень вдохновили меня и продолжаете вдохновлять, я всегда буду вкладываться в развитие науки и не только! Я искренне надеюсь, что вы сможете наиболее безопасно для вас «пережить» настоящие обстоятельства. Искренне надеюсь, что я не расстроила вас своими словами. Я очень рада, что знакома с вами! Я верю, что наши усилия не будут напрасны!»

***

«Добрый вечер, Мария Дмитриевна! Я просто хотела сказать вам, что мы (я и все те студенты, которых я знаю) поддерживаем вас и очень вас ценим! Вы — одна из лучших педагогов, которые есть в ГУПе (да думаю, и среди всех преподавателей из других университетов тоже)! Я понимаю, что своими словами я вряд ли сильно вас приободрю, но просто хочется, чтобы вы знали, что мы с вами и, если есть какая-то возможность вам помочь, мы готовы стараться и помогать».

***

«Мне хочется рассыпаться в благодарностях за Вашу сегодняшнюю искренность, открытость и решительность, за то, что уже долгое время показываете и доказываете, что нужно продолжать пытаться делать хоть что-то до тех пор, пока есть, что сказать, пока можно собраться на кухне и пока есть, кого обнять».

Многие из тех, кто учился с моим доносчиком, в опасности: неизвестно, как он или она умеет мимикрировать, какие разговоры подслушивает и куда это доносит. Конечно, я не простила этого человека. Я презираю его, как и всякого, кто солидаризируется с позицией силы, власти и насилия, надеясь через такое единство и причастность выторговать себе какое-то благоприятное положение. Я презираю трусов и приспособленцев за отсутствие лица — они утрачивают себя. Именно усилиями таких людей стали возможны самые страшные катастрофы, которые были в нашей истории, — например, ГУЛАГ. Считаю, что эти люди — позор любого общества.

Но я согласна с Сартром: трус может в любой момент стать героем, а герой — трусом. У каждого есть шанс осмыслить свою причастность к ужасному. Если однажды такой человек вдруг открывает, в чем ужас его поступка, действительно осознавая, что произошло, а не в очередной раз переодеваясь «по погоде», то он может заслуживать обратного включения в регистр нормальной социальности. Но не ранее того.

Опыт увольнения по политическим причинам у меня и раньше был. Когда я работала в горном [в 2011-2020 гг. Мария работала в Санкт-Петербургском горном университете. — Прим. «Гласной»], столкнулась с тремя видами доносов. Первый: когда мы проходили какого-то автора, а «деды, которые воевали» ребенка этому не учили. Например, рассказываешь про Ницше и его концепцию, цитируя «бог умер», а потом мама студента звонит: «Как вы посмели сказать моему сыну, что бог умер?». Я много раз говорила, что лишь объясняю концепции, но люди все равно каждый раз смешивают мою прямую речь и цитаты мыслителей, потому что привыкли к пропагандистам вокруг себя.

Второй жанр — мои ответы на чувствительные вопросы, например, об ЛГБТ-сообществах или травле одногруппников. Когда меня спрашивали, считаю ли я, что «*** [гомо-и бисексуальным людям] место в нашем обществе», я отвечала о текущем научном консенсусе в мире по этому поводу и ссылалась на свой исследовательский и академический опыт. Но и это становилось причиной доносов.

Третий жанр — когда студенты, воспитанные в инфантильной парадигме, где старший — по определению твой друг, и ему нужно рассказать все, шли к психологу, сотрудничающему с силовиками. Когда мы затрагивали концепцию банальности зла Ханны Арендт или категорический императив Канта, студенты вдруг начинали интенсивно размышлять, что, возможно, система не всегда честна с ними, и чувствовали дискомфорт. Этот дискомфорт они считали признаком психического недуга и искренне тревожились.

Когда я увольнялась, мне показали стопку доносов на меня. Сначала я удивилась, откуда так много. И только когда узнала про разговоры студентов с «психологом», поняла.

«Иногда я мою полы»

Студенты рассказывали, что после моего ухода с преподавателей якобы взяли расписки, что они не будут поддерживать прекращение [запрещенное в РФ слово].

Когда я забирала трудовую [из Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов], я опасалась что мне там все зачеркнут буквой «зю», и мои 15 лет стажа пойдут прахом. Работница отдела кадров спросила: «Что вы там ищете?». Я ответила: «Ищу одну букву — вдруг вы использовали ее, чтобы пометить меня числом зверя». Она сказала: «Очень смешно». Я ответила: «В том-то и дело, что не очень».

На момент увольнения на мою зарплату в университете нельзя было прокормить даже кошку. Два года назад на полной ставке я зарабатывала 16 720 рублей: шесть дней в неделю по четыре-пять пар плюс экзамены, которые накопились после пандемии, — итого по 18 часов в день. Я перевелась на четверть ставки, чтобы не умереть от усталости и как-то совмещать с другими подработками. Зарплата стала четыре тысячи рублей в месяц. Правда, в декабре ее все-таки подняли до 14 тысяч со всеми надбавками.

В последнее время меня кормили картины: я художница по [средне-специальному] образованию, и это позволяло мне выживать. Однако работать в современных арт-институциях как художнице теперь тоже сложно из-за цензуры. Когда я пыталась экспонировать цикл работ памяти [советского кинорежиссера-авангардиста и художника] Сергея Параджанова как политзаключенного, одни требовали убрать все неудобные места («слишком много политики») и оставить «цветочки-василечки», другие заявляли, что Параджанов был гомосексуалом, и ему не место в пантеоне прекрасных людей России. Очень скоро можно будет экспонировать только «Лебединое озеро».

Иногда я мою полы. Надо мной подтрунивают из-за этого, но меня саму поломойство никогда не смущало.

Особенно часто мне приходилось мыть полы, пока я писала докторскую: вся зарплата тогда уходила на распечатки. Я бы могла претендовать на какое-то материальное пособие, но начальство каждый раз заставляло ставить прочерк в анкете в графе «Пишете ли вы докторскую» — настолько не верили, что я защищусь.

«Мы в ответе за то, чему не попытались помешать»

Когда я защищала докторскую, знакомилась с работами тех, кто сидит в диссертационном совете (Рахманинова в итоге защищалась в другом совете — Прим. «Гласной»). Меня поразило: до перестройки все эти люди писали «краснознаменные» тексты про удои и славили партию. А в публикациях после 1991 года уже писали про открытый мир, либеральные ценности и капитализм. Я думала: наверное, они переосмыслили что-то важное и изменили взгляды. Но вдруг после 1999 года в статьях тех же авторов, как на подбор, появляется поиск русской духовности и национального своеобразия. И я поняла: нет, это было не переосмысление, а приспособление: очевидные переодевания в зависимости от того, как меняется ветер. Мне кажется, это обусловило ту ситуацию, в которой мы оказались сейчас: когда наука — это не наука, а идеологическое обрамление генеральной линии партии. На защите меня спросили: «Вы используете текст этого новомодного Фуко. Вам не кажется, что это просто следование современным трендам?». И я поняла, что мы живем в разных эпохах.

Ни один ученый не свободен от происходящего в стране. Когда были протесты против поправок к Конституции, большинство ученых не считали нужным присоединиться к гражданскому обществу, считая себя обитателями «башни из слоновой кости». Но пока они сидели в своих норках, их это все коснулось.

Когда, работая над докторской и отрабатывая по несколько пар в день, я вынуждена была проводить свой единственный выходной на дождливой или заснеженной площади [на митингах] с кучкой «ненормальных энтузиастов», меня злило, что так много людей считают себя свободными от этой зимней площади с дубинками ОМОНа. Если бы нас было больше, этого бы, возможно, не произошло. Как у Сартра: мы в ответе за то, чему не попытались помешать.

Сегодня общество проиграло эту битву с Левиафаном, оно повержено, раздавлено и разобщено. Оно будет дальше умирать и терять своих. Но, возможно, люди обретут какой-то новый опыт социальности через этот опыт горя, сформируется какой-то новый андеграунд. Хотя сомневаюсь, что при текущих мощностях режима это возможно.

Как невозможен и прежний гражданский и художественный акционизм. В нем было много хорошего.

Что-то живое оставалось только благодаря акционизму, особенно женскому.

Он не продуктивен для настоящего момента, но в учебниках истории эти акции будут изучать как образцы. Эстетика — это всегда для будущего. Всех, кто выходит на акции, я поддерживала и буду поддерживать. Если сама не завинтилась, езжу и вожу передачки. Хотя теперь все обнулилось — сначала суверен, потом мы с ним, а потом и весь мир. Обнулился и протест. Можно выходить без плаката из метро и сразу идти в автозак.

На фоне этой новой бессмысленности я, конечно, рассматриваю возможность отъезда. Но все-таки: если мой дом захвачен, почему уезжать должна я?

Если же останусь, займу свое место в проекте дворников и сторожей. Но больше не буду обслуживать этот режим ни своим умом, ни своим сердцем, потому что он все превращает в смертоносное оружие. И из этой позиции я продолжать свидетельствовать о новых этапах катастрофы для будущего: фотографировать и писать в стол.

Фрагмент из ответа ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александра Запесоцкого [аудиозапись есть в редакции] на анонимное обращение студентов с просьбой не «продвигать» тему спецоперации в учебном и неучебном процессе, потому что из-за этого они чувствуют себя «уязвимо и некомфортно»:

— Я бы даже затрагивал и в учебном, только профессионально. Вот недавно [18 марта] у нас была лекция очень крупного журналиста, московского [редактора портала «ИноСМИ» информационного агентства «РИА Новости» Дмитрия Бабича на тему «Операции российских войск на Украине в зеркале мировых СМИ»]. Я его приглашал для того, чтобы он показал, как западными СМИ, да и нашими СМИ, делаются настоящие фейки. <…>

Заниматься профессиональным разбором различных ситуаций и процессов глобализации, развития нашей экономики, развития идеологии и так далее — это наша задача. <…> Но меня в этом письме не то чтобы насторожило, а мне не понравилось. Во-первых, если ты имеешь профессиональную позицию, ну, поставь свою подпись, понимаете? Иначе это выглядит как провокация <…>. Ну, знаете, право выступать от других студентов дано только студенческому активу — людям, которые выбраны в определенные студенческие организации. А так, пожалуйста, передайте другим студентам, что мы внутри вуза очень ценим честную и принципиальную позицию. Я никогда не позволю, чтобы кого-то из студентов за нее преследовали. Мы можем с человеком поспорить, мы можем с ним не согласиться, мы можем узнать, какие у него были мотивы. Вообще, это для нас важно. Но, особенно когда речь идет о принципиальных вещах, старайтесь подписываться. И, если у вас нет полномочий от других студентов, не пишите письма от других студентов. Пишите от своего имени. Вот такая просьба. Нормально. Граждане имеют право на гражданскую позицию.

От редакции. На кафедре на вопрос «Гласной» о причинах ухода преподавателя пояснили, что увольнение Рахманиновой было ее самостоятельным решением и связано оно с «непреодолимыми семейными обстоятельствами». Сотрудница кафедры (отказалась представиться) охарактеризовала Рахманинову как «прекрасного педагога и преподавателя, которую очень любят студенты». На просьбы подтвердить или опровергнуть запрет говорить со студентами о политике сотрудница кафедры ответила, что «это внутреннее дело университета».

Другие материалы о политической цензуре в российском образовании вы можете прочитать на сайте издания «Медиазона»: «Ситуация нетерпимая». Уход преподавателей, отчисления и лекции в поддержку «спецоперации» — что происходит в одном вузе Петербурга.

Марина мечтала о сцене и журналистике, но стала женой чеченского силовика. Ее история — о насилии и удачном побеге

Как анонимный чат психологической помощи «1221» помогает подросткам

Российская беженка, которая прошла секты и проституцию, решила стать психологом, чтобы помогать другим

Как побег из семьи становится единственным способом избавиться от постоянного насилия

Как первые женщины-политзаключенные ценой собственной жизни изменили порядки в российских тюрьмах в XIX веке